SEARCH RESULTS FOR "陳諾霖"

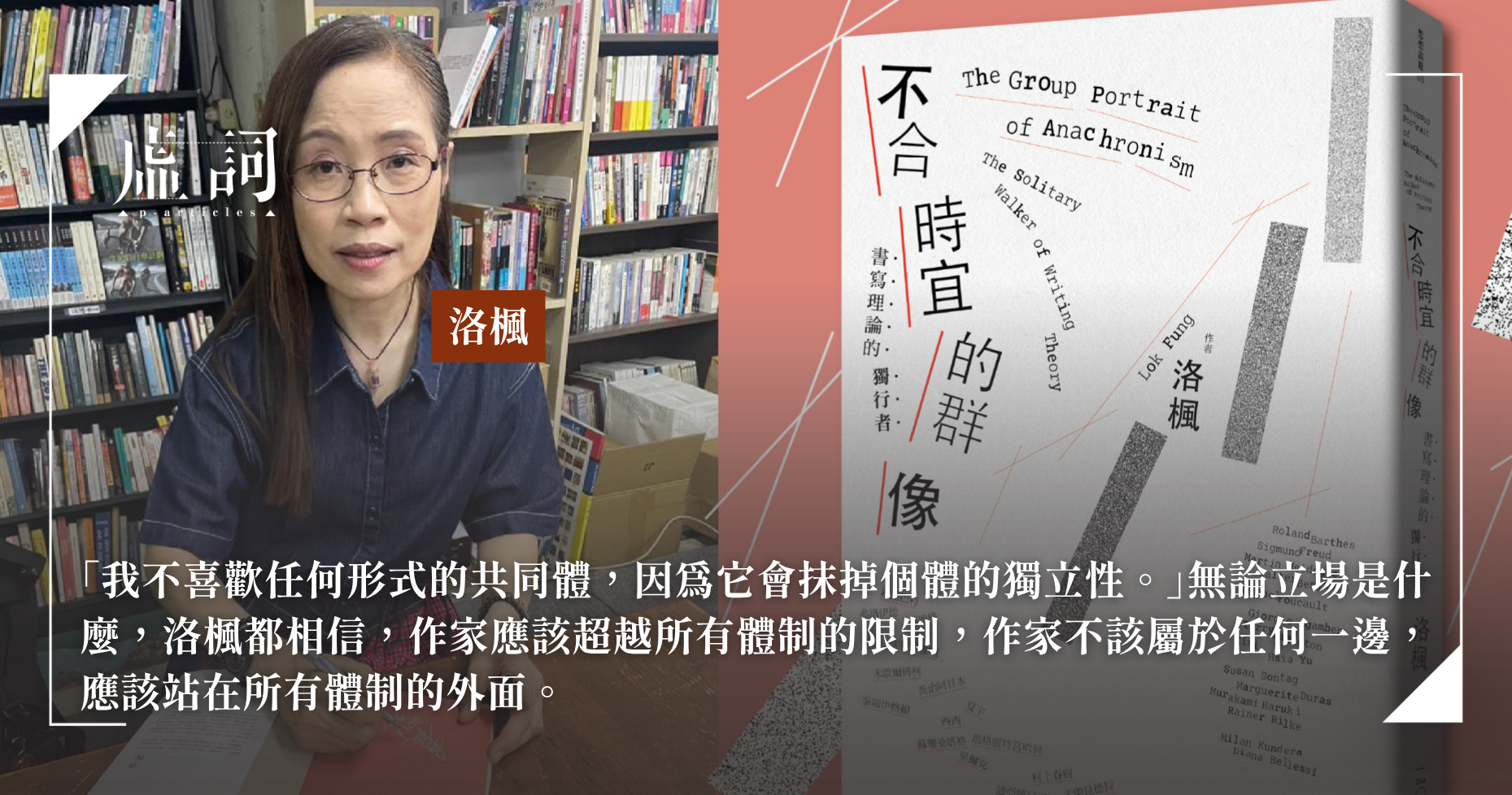

作家為何寫作?創作者的逆行:洛楓對談楊佳嫻 ft.《不合時宜的群像》

報導 | by 陳諾霖 | 2025-10-07

香港作家洛楓今年推出的新書《不合時宜的群像:書寫理論的獨行者》,在9月時在台北與作家兼學者楊佳嫻舉行新書對談,並由作家鄧小樺擔任引言人。洛楓分享如何在城市困境與個人危機中,透過閱讀與寫作尋求生存力量,挑戰學院框架與社會規範;夏宇的遊玩美學、西西的標點符號哲學,以及昆德拉的自由主張,皆揭示文學作為邊緣自由的剩餘價值。

女人與女人之間:溫泠X張亦絢《沒有女人的女人們》新書分享會側記

報導 | by 陳諾霖 | 2025-09-29

作家溫泠近月出版《沒有女人的女人們》短篇小說集,她與作家張亦絢在新書分享會上對談。溫泠闡述其小說回應村上春樹,旨在書寫被消聲的女性經驗,直面女同志情慾、跨性別伴侶等在陰影中的複雜議題。張亦絢則讚賞作品勇於回應社會的即時性,並延伸「性別拓寬」概念,更引用歷史與生物學案例,倡議鬆動僵化的男女二元框架,看見更多元的生命樣態。

《離亂經》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-05

香港詩人陳滅睽違17年後終於出版最新詩集《離亂經》,收錄了他在2009至2025年間創作的80首詩,分為七卷,以不同的主題與形式回應時代與個人交織的聲影。由此,虛詞編輯部組成小輯,收錄五篇文章:包括詩人書中後記並分享三首集內作品;陳諾霖專訪陳滅文章,由詩人親身分享他如何以文字捕捉香港這一地方;翟彥君側錄了詩集新書發布會的內容,談論「離亂」作為詩集核心旨在折射移民潮下,港人去留的共同感受;鴻鴻與徐竟勛則分別撰寫評論,細看詩作呈現之深意。

香港夢醒後,城市的萬家有情而無語:專訪詩人陳滅談《離亂經》

專訪 | by 陳諾霖 | 2025-08-20

「像是一場通靈,你透過這些詩,與我、與40年來的香港對話。」聽陳滅談香港,像在說起一位故人,他在新詩集《離亂經》中以不同形式結構的詩歌,試圖去捕捉香港的意志,讓這個離魂幻影成形。可陳滅卻說,並不是他作為詩人高高在上地去「寫」香港,而是傷心失語的香港在強烈呼喚着他,在茶餐廳、在超速的紅色小巴、在舊樓間,要借詩人的口,唱出無聲的哀歌。一場香港夢醒後,陳滅如何以詩求脫離亂?

【台北國際書展2024】以文字療傷,可能嗎?崔舜華X梁莉姿「傷口與文學的連繫」講座側記

報導 | by 陳諾霖 | 2024-05-27

有時我們從創傷中倖存,有的傷癒合成疤,有的卻不動如山,書寫者在裂口的邊緣來回踱步,看傷口湧動、沉靜、結痂、噴發、吞噬。痛苦如何轉化成創作的能量?時代的集體傷痕又該如何書寫?香港文學館邀請台灣作家崔舜華、90後香港作家梁莉姿,與主持鄧小樺一起於台北書展中,坦誠地揭開她們把傷口凝鍊成文學的過程。